-

《弟子规》的作者到底是谁?

蔺长旺

内容摘要

本文以1881年津河广仁堂刊印本《弟子规》之序言与题跋为线索,参照陕西新发现的李毓秀《训蒙文》,对《训蒙文》与《弟子规》两部作品的相关性进行了初步分析,并通过词频统计软件对《弟子规》进行了统计分析,进而对《弟子规》是节订、重订还是原创诸问题提出了质疑。 关键词: 训蒙文 弟子规 原创 修订 重订 李毓修 贾存仁 弟子规正字略 字频 说到弟子规,可以说几乎是无人不知。但说到其作者是谁,说法就不一了,有言绛州李毓秀者,也有称绛州李毓秀原著、浮山贾存仁节订者。 在浮山贾存仁墓志铭出土前,有些史料还将贾存仁写成“贾有仁”的;以往浮山县志对贾存仁的记载也很简略,只是提到他曾著过《等韵精要》、《弟子规正字略》等寥寥数语。

说到《弟子规》的由来,都说是贾存仁对李毓秀《训蒙文》进行了修订,将其散文体改写成了三字一句类似三字经那样的文体。近期,山西师大仝建平教授从陕西获得了《训蒙文》的刊印稿,发现事实并非如此,原来《训蒙文》也是三字一句的文体,看来传说有时是靠不住的。

那么,到底《弟子规》与《训蒙文》有何不同,二者有何关联,《弟子规》是浮山贾存仁在绛州李毓秀《训蒙文》基础上修订而成还是贾存仁之原创, 本文拟就这些问题进行梳理,探讨一些令人疑惑的历史谜团。

一、《训蒙文》与《弟子规》的刊印年代及署名之谜

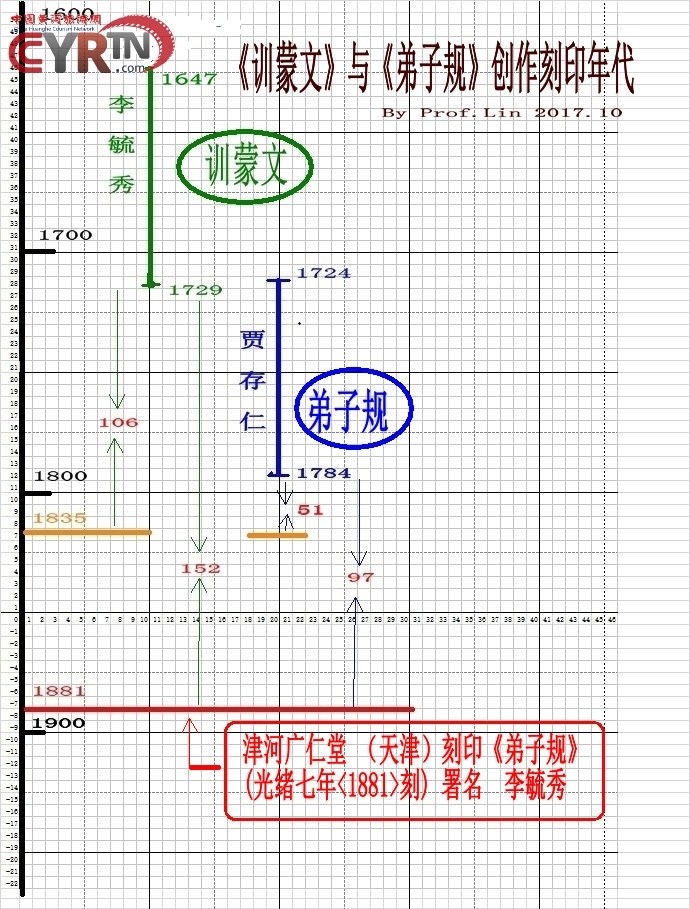

李毓秀 (1647年-1729年),賈存仁(1724年-1784年),也就是说,李毓秀去世时賈存仁才年方五岁。

据《训蒙文》书首李毓秀先生之序(康熙壬午莫春之吉绛州李毓秀敬启)推算,《训蒙文》大概成书于康熙四十一年(公元1702年) 莫春,此时李毓秀55岁,也就是说李毓秀的《训蒙文》是在其晚年问世。如果其书在社会上流行较广的话,当賈存仁八、九岁入学时,可能会读到《训蒙文》。

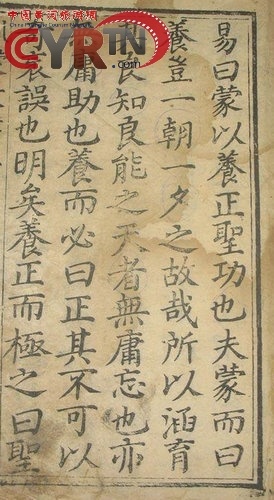

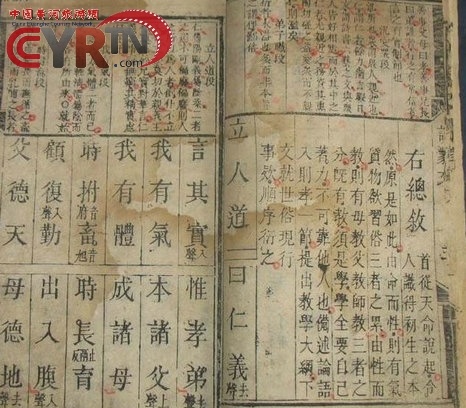

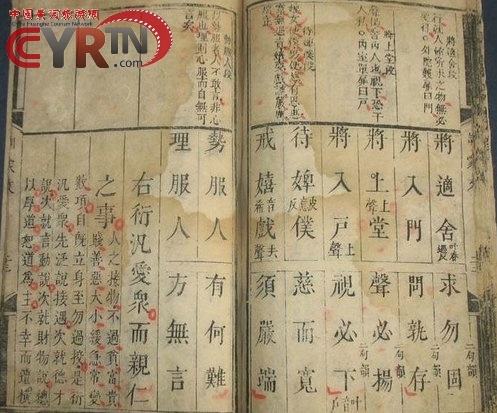

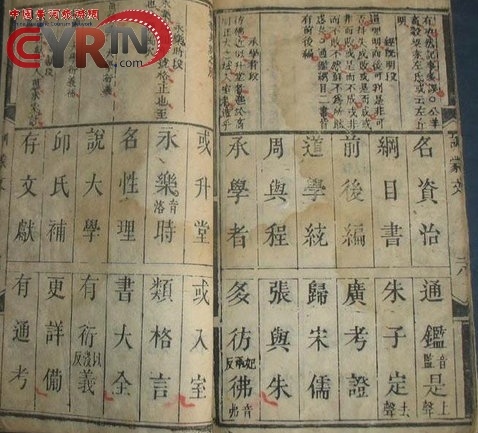

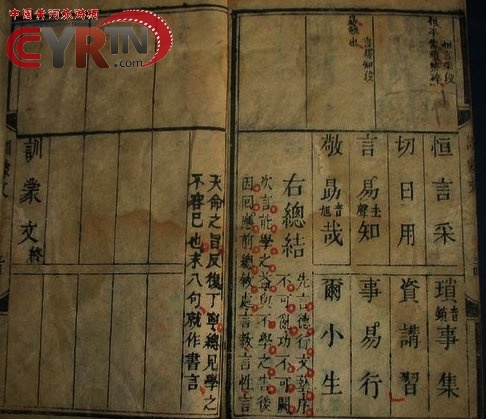

以上图片就是康熙年间李毓秀《训蒙文》版本序言部分的影印件,乃山西绛州李毓秀所撰,其序言旨在说明撰写此文之目的,引用周易蒙卦以阐述,说明此书用意为童蒙养正读物,文中采用儒家提倡的五常,孝悌等来阐述为人之道与行为礼仪。 以上插图(摘选自网络佚名作者文稿)是训蒙文中的部分内容,其内容与弟子规大不一样。客观的说,现今人们所读的《弟子规》实际的(真正的)作者当是贾存仁,因为《弟子规》只是采用了《训蒙文》的立题主旨和创意而已,严格地说完全是两部书,尽管在两位作者作古百年之后的不少出版者将《弟子规》的原创作者视为是李毓秀(详见网络佚名作者文稿)。至于为何会如此,笔者认为的确是一个值得研究与探讨的课题。 据目前可见的《弟子规》版本,最早的是1835年刊印(据北大图书馆所藏“复性斋丛书”记载),晚于李毓秀1702年问世的《训蒙文》133年,距李毓秀去世时间已经过了106年,一个世纪之久;而距賈存仁去世时间也已经过了51年。 至津河广仁堂1881年刊印《弟子规》时,距李毓秀去世时间已经过了152年,而距賈存仁去世时间也已经过了97年。

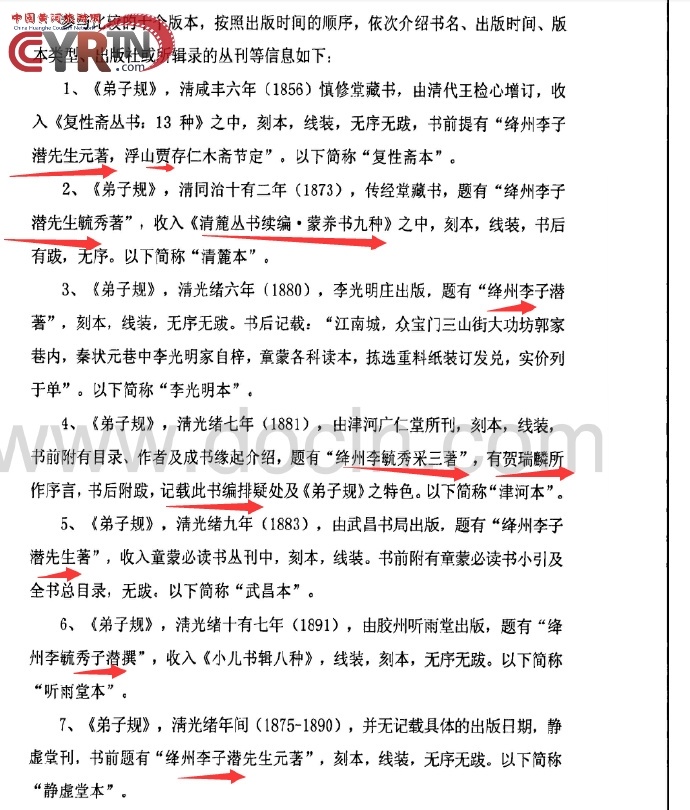

显然,《弟子规》在刊印时如何署名,署谁的名,是与原作者根本无关的事,完全是由后人即当时的出版人、出版机构来决定的。 以下为黄灿“《弟子规》研究”一文所参照的自1856年到1939年间十个《弟子规》版本的列表,其中仅有1856年清咸丰六年的收入慎修堂藏书《复性斋丛书:13种》之中的《弟子规》书前题有“绛州李子潜先生元著,浮山賈存仁木斋节订”,而自清同治十二年(1873年)到民国28年(1939年)间的九个版本均署名为“绛州李子潜先生著”,与贾存仁无涉。

此外,笔者通过网络还检索到“儒先训要十八种-(清)张承燮-听雨堂丛刻-清光绪二十七年太湖张承燮刊本”的信息,书中亦称为“绛州李子潜先生著”;另据1881年津河广仁堂刊印《弟子规》本中贺瑞麟先生作序的时间推断,在“癸亥重阳”亦即“1863年重阳”,还应有一“刊本”存在,据山西师大仝建平教授此“刊本”当为1863年的“绛州本”(笔者尚未见到);再者,从贺瑞麟先生“1863年重阳”之序中可知,同治初元(1862年)贺瑞麟先生避乱来绛时还见到了“徐州刊本”亦即贺瑞麟先生与杨朝椿先生所称之“賈本”。 笔者真不明白,1881年版《弟子规》的出版人(未知待查)、出版机构(津河广仁堂)、作序者(清代学者贺瑞麟)与题跋者(杨朝椿、薛景清)在两位作者去世百年之后,到底是依据什么认定了《弟子规》是《训蒙文》的重订(修订)本的;令今人更为疑惑的是,为何会出现《弟子规》一书作者署名发生变动的问题,虽1835年版本之《弟子规》署名为何人目前尚不知晓,但1856年版本署名两人李毓秀和賈存仁是有据可查的,而到了1881年时便没有了賈存仁,只有李毓秀了。 这其中难道没有不为人知的历史缘由和玄妙吗?

二、1881年津河广仁堂所刊《弟子规》之序言所透露的历史信息 贺瑞麟(1824-1893) 原名:贺均,榜名瑞麟,字角生,号复斋、中阿山人、清末著名理学家、教育家、书法家。道光21年中秀才,后授业于关学大儒李桐阁,与山西芮城薛于瑛(仁斋)、朝邑杨树椿(损斋)并称“关中三学正”。 1881年津河广仁堂所刊《弟子规》之序由清代大家贺瑞麟所作:

通读贺瑞麟之序,读者不难获得以下信息: (一)贺瑞麟先生作序的时间是癸亥重阳,亦即1863年重阳,即在1881年津河广仁堂刊印《弟子规》之前18年。(这里就出现一个问题:说明1881年津河广仁堂刊印《弟子规》所引用的贺瑞麟之序言,并非是为1881年之刊本所作,而很可能是引用了贺先生在此18年前为某刊本所作的序言。)

(二) “此书旧相传为绛州李子潜(李毓秀)所作”,贺先生言下之意是说:言此书(弟子规)作者为绛州李子潜只是以往的传说。请注意,贺先生此序言的开篇之句,是其整篇序言的开笔基点,因为他一时也无法确认此“相传”的事情是否可信,但文章还得写下去,也只能以此为据。以此据起笔,自然是做学问搞学术者的一种自我保护。这样做是完全可以理解的,也是学术大家的高明之处。

(三) 同治初元(1862年),贺瑞麟先避乱来绛,因求(李子潜)先生诸书而得见《训蒙文》,发现《训蒙文》之义例、语意即此书(弟子规)所本,而且视此特详,贺瑞麟先生还以为此书(弟子规)乃为李子潜先生晚年的修改稿。

(四)在绛州当贺瑞麟先生看到了“徐州刊本”之后,此时先生方知此书(《弟子规》)乃出自浮山賈存仁木斋之手。

(五)贺瑞麟先生将賈本《弟子规》与李氏《训蒙文》比较后是这样评论的:

“贾之重订,故不能没先生之实,但其明白简要,较便初学,盖为有功于先生者,而改今名亦切事实,正童稚之脚跟,开圣贤之途辙,殆与原书无异旨也”。

1、

贺瑞麟先生认为 《弟子规》乃为“賈之重订”;且《弟子规》简练便学(现在我们有幸看到《训蒙文》,其文1700多字,而《弟子规》仅360句1080字,与贺瑞麟先生之简练便学的评语相符),盖为有功于李先生的《训蒙文》。请注意,为何贺先生不用“修订”一词却用了“重订”一词?如若用“修订”一词,那就非常明确的道明了“贾本《弟子规》是在李毓秀《训蒙文》基础上修改而成的”,这样便可确认贺先生序言开篇“相传”之句是可信的事实;但是,贺先生却非常高明地用了“重订”一词,一个“重”字,表示了“重新来一遍”的意思,这实际上就非常微妙的肯定了贾本《弟子规》是重打锣鼓另开场的事实。至于贺先生为何要这样做,笔者估计这可能与他当时对所掌握资料的认知与判断或是其就身在李毓秀的故乡绛州为《弟子规》作序这个背景有关。 2、

贺瑞麟先生认为賈本《弟子规》的题名(贺瑞麟先生用了“改今名”之语)亦切事实。 3、

贺瑞麟先生认为賈本《弟子规》与李氏《训蒙文》二者的创作主旨是一样的:“正童稚之脚跟,开圣贤之途辙”。 4、

贺瑞麟先生指出,以往賈本《弟子规》刻于关中,这次是在李子潜先生家乡复刻。 “因木斋不忘(李)先生,而有力者,更能取训蒙文而并刻之,即与世道人心益有赖焉!”从贺瑞麟先生的这句话中,可以得知賈本《弟子规》一书中,还全文收录了李子潜(李毓秀)先生的《训蒙文》这一事实。为何賈先生要“取训蒙文并刻之”呢?其中必有原委,值得探讨。

笔者认为贺瑞麟先生这句话极为重要,因为只是在这句话里他才真正说清楚了《训蒙文》与《弟子规》两部作品与两位作者的关系。李子潜先生去世时,賈存仁年方五岁,賈存仁是《训蒙文》的读者,相信他的成长之路曾得益于《训蒙文》是毫无疑问的。笔者判断,賈存仁在賈本《弟子规》一书中很可能提到了这一点,再者賈存仁在创作《弟子规》时的诸多参考文献中一定会有李氏《训蒙文》一书,或许正如贺瑞麟先生所言因此两书的“主旨”无异, 故才会在賈本《弟子规》一书中并刻《训蒙文》。

不过,从更为合乎常情的理解角度来看,也能说明一个问题,亦即賈本《弟子规》是对绛州李氏《训蒙文》的删订、修订?还是賈存仁的原创?

如果说是删订或是修订,那賈存仁先生就不应把李子潜先生的《训蒙文》并刻于其賈本《弟子规》一书之中,只是提及一下对其作品进行了修订足矣!因若如此将其并刻于一书之中,无疑是对李子潜先生的大不敬,大有贬低他人抬高自己之嫌。特别是考虑到賈存仁先生是一位曾经参与四库全书编纂和编写《等韵精要》的大家,客观的说读者也不难体察到《弟子规》与《训蒙文》两书水平之差异。

但若是理解为賈本《弟子规》为賈存仁原创作品的话,賈先生将《训蒙文》并刻于一书,则是合乎常理之举。因为一来他年少时是《训蒙文》的读者,其成长之路曾得益于《训蒙文》,二来他在创作《弟子规》时的诸多参考文献中一定会有李氏《训蒙文》一书,又正如贺瑞麟先生所言此两书的“主旨”无异,作为一个治学严谨的大家,以使读者能知晓《弟子规》并非是在《训蒙文》基础上修订, 故才会在賈本《弟子规》一书中并刻《训蒙文》。

那么,为何贺瑞麟先生要称賈本《弟子规》是“重订”而不是“修订”呢?联想下当时贺瑞麟先生是避乱于绛州李氏故乡的那种历史背景,估计也就可以找到答案了。不过值得庆幸的是贺瑞麟先生的智慧,也许这个“重”字, 正是贺先生为后人澄清历史谜团留下的求解钥匙。

另外,1881年津河广仁堂刊印《弟子规》所引用的贺瑞麟之序言,并非是为1881年之刊本所作,而很可能是出版者引用了贺先生在此18年前为“某刊本”所作的序言。所以笔者判断在此18年前(1863)的“某刊本”,正是贺瑞麟先生同治初元(1862)绛州避乱一年后的刊本,亦即“癸亥重阳(1863)”贺瑞麟先生作序的那个刊本。笔者估计在这个刊本上,据贺瑞麟之序言与其作序所在地的历史背景判断,《弟子规》之署名恐怕也只能是李毓秀了。但此刊本现在何处,目前笔者尚未见到,而贺瑞麟先生绛州避乱时所见之“徐州刊本”亦即其所称之“賈本”,对今人研究《弟子规》是更为重要和最有价值的刊本,但目前也未发现,实是憾事。

不能不说历史似乎有点不公,早于賈存仁《弟子规》问世时间大约五六十年,且明确署名作者为李毓秀之《训蒙文》今日都能得以见到,尽管其社会影响力并不大;而在《训蒙文》作者李毓秀去世百年之后,李毓秀生前不曾看到的出自賈存仁先生之手的《弟子规》却被后人署名为李毓秀,称其为后世作品的“原创”,按照常理,这似乎有些荒唐!

至于,1881年津河广仁堂刊印《弟子规》时,为何引用贺瑞麟先生1863年所作序言而未请贺瑞麟先生重新作序(当时贺瑞麟先生仍健在), 也是一个值得深思的问题。笔者判断这恐与出版机构对仅仅署名李毓秀而不提及賈存仁心存顾虑所致。

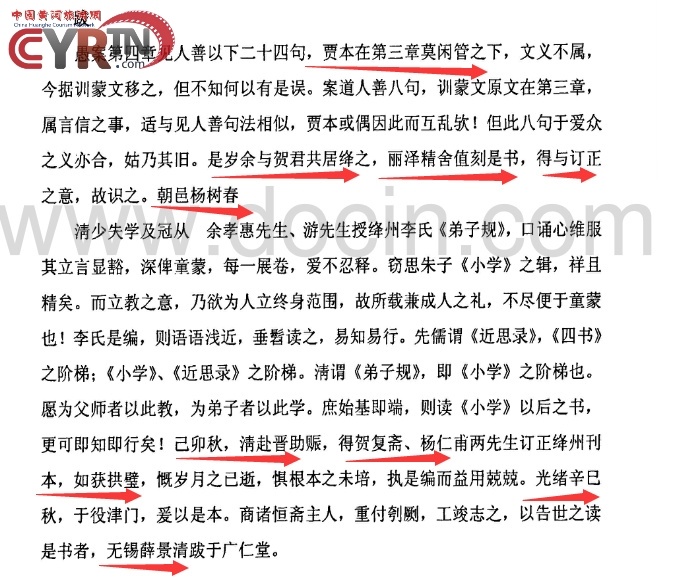

三、杨朝椿、薛景清为1881年津河广仁堂刊本《弟子规》题跋所透露的历史信息

“是岁余与贺君共居绛之,丽泽精舍值刻是书,得与订正之意,故识之。”朝邑杨树春 …….“余孝惠先生、游先生授绛州李氏《弟子规》”………“ 己卯(1879)秋,清(薛景清)赴晋助赈,得贺复斋、杨仁甫两先生订正绛州刊本,如获拱璧,慨岁月之已逝,惧根本之未培,执是编而益用兢兢。”…. …“光绪辛巳秋(1881),于役津门,爰以是本。商诸恒斋主人,重付刳劂,工竣志之,以告世之读是书者,无锡薛景清跋于广仁堂。” 由此跋可知,“是岁”(同治初元),朝邑杨树春(仁甫)与贺君(贺复斋/瑞麟)共居绛之,丽泽精舍值刻是书,得与订正之意,故识之。

跋之作者薛景清,少失学及冠从,对惠先生、游先生授之绛州李氏《弟子规》爱不忍释。

1879年秋,薛景清赴晋助赈时,曾得贺复斋、杨仁甫两先生订正之绛州刊本。

光绪辛巳秋(1881年),于役津门,爰以是本。商诸恒斋主人,重付刳劂,工竣志之,以告世之读是书者,无锡薛景清跋于广仁堂。

从跋之“愚案第四章见人善以下二十四句,賈本在第三章莫闲管之下,文义不属,今据训蒙文移之,但不知何以是有误”这一句话可知,题跋者案头既有李毓秀之《训蒙文》本,还有賈存仁之《弟子规》本可资参考;显而易见,《训蒙文》出自李毓秀之手,賈本《弟子规》是出自賈存仁之手的

那么,问题来了,为何光绪辛巳秋(1881年)“以告世之读是书者”的《弟子规》之作者署名只有李毓秀而无賈存仁?这是否和题跋者“与贺君共居绛之,丽泽精舍值刻是书,得与订正之意,故识之”是发生在绛州这个地方有关呢?

而1881年津河广仁堂所刊之《弟子规》,又正是1879年秋薛景清赴晋助赈那一年得到的贺复斋、杨仁甫两先生在绛州订正的绛州刊本。问题来了,为何此刊本在作序者、题跋者和订正者都知晓李氏《训蒙文》和賈本《弟子规》的情况下,在署名问题上却仅署李毓秀而忽略了賈存仁呢?

跋文中有“商诸恒斋主人,重付刳劂,工竣志之”的记载。笔者估计研究下这些掏银子花钱刊印的商诸“恒斋”主人,也许对本文的研究有益。据有关史料记载,贺瑞麟先生也有“出版人”的角色,组织出版过不少书,同治初元他避乱绛州“求先生诸书”,恐也与其出版人角色相关。有资料显示李毓秀有一弟子号“恒斋”,但与“工竣志之”的年代(1881年)似乎冲突,恐此恒斋非彼恒斋。

通过对1881年津河广仁堂所刊《弟子规》之序与题跋的梳理分析,我们完全可以得出这样一个结论:此版本当是1863年刊本的再版,而1863年刊本的策划等前期工作是在李毓秀的故乡绛州进行的(作序者在绛州);1863年与1881年两个版本的正文亦即360句1080字的《弟子规》均是采用了贺瑞麟所见之贾本(徐州刊本)的内容,但出版者津河广仁堂对所刊印之《弟子规》的作者署名却只是“绛州李毓秀采三著”。由于此版本未能像贾本《弟子规》那样并刻《训蒙文》而且仅署名李毓秀,自此将《弟子规》的作者之名赋予了李毓秀,造成了深远的社会影响;尽管我们目前尚未看到贾本(徐州刊本),但据贺先生之序言判断此贾本之署名当应是贾存仁先生。笔者期待徐州刊本的发现。

四、《训蒙文》与《弟子规》的篇幅和字数分析可说明什么

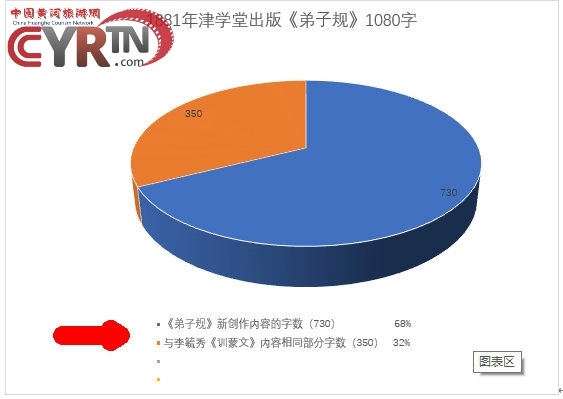

山西师范大学教授仝建平先生根据新发现的资料研究认为,《训蒙文》书首有李毓秀先生之序(康熙壬午莫春之吉绛州李毓秀敬启),以此推算《训蒙文》最晚成书于康熙四十一年(公元1702年)。据仝建平先生统计,《训蒙文》全书正文约有1700字(亦有称1800字)左右,其中内容与《弟子规》相同部分约为350字。

图-1 由此饼图可知,《训蒙文》中内容与《弟子规》中内容相同的部分仅有350字,相当于《训蒙文》1700字篇幅的20%,也就是说《弟子规》只包含了《训蒙文》五分之一的内容。换言之,若说《弟子规》是在《训蒙文》基础上进行修订而成书的话,笔者认为似乎有点不合常理,因为其80%的内容都被摈弃了,只有20%《训蒙文》的内容在《弟子规》中得以保留,与其说是修订,真不如说是推到重来更合乎实际。况且,即使这20%相同的“内容”也并非是李毓秀先生的首创,因为这些“内容”所要表达的“思想”或是“精神”无非是来自两千年儒学的传承而已。 再说《弟子规》,全文360句,计1080字。其中包含有《训蒙文》中350字所涉及的内容。可以概略的说《弟子规》新创作的字数为730字(占1080字的68%),与李毓秀《训蒙文》内容相同部分的字数为350字(占1080字的32%)。(若从严格的数学意义上界定,《训蒙文》1700字(也有1800字之说,有待进一步核准)中的350字与《弟子规》1080字中的350字,二者在意义上是有很大差别的;本文忽略不计。) 图-2 即使按照当今学术界论文“重复率”检测的一般标准,《弟子规》新创作内容的字数达到了68%,也可获得“原创”的认可。实际上贾本《弟子规》的重复率远远低于32%这个粗略的数据。《训蒙文》的总叙56句168字,而贾本《弟子规》的总叙只有4句12个字,亦即1/14左右(参见赵耀景:《弟子规》与《训蒙文》异同之辨析)。

五、《弟子规》与传统儒学的继承关系

津河广仁堂是清光绪四年(1878)八月二十一日成立的机构,而署名李毓秀的《弟子规》(光绪七年<1881>刻)是在广仁堂成立三年后刊印的。 从光绪七年(1881)到光绪十二年(1886)短短6年中,广仁堂所刻书于今可考的就有75种之多,其中至今存世者不下60余种,广仁堂所刻书,多为修身治家和童蒙方面的读物,这是其刻书内容的显著特点。学者黄灿针对十多种《弟子规》版本中的文字与编排进行过比较分析,找出了不同版本之间的差异处, 并从文字字义、文本内涵、版本先后等几个方面加以考察, 认为津河广仁堂所刻《弟子规》为最优本。

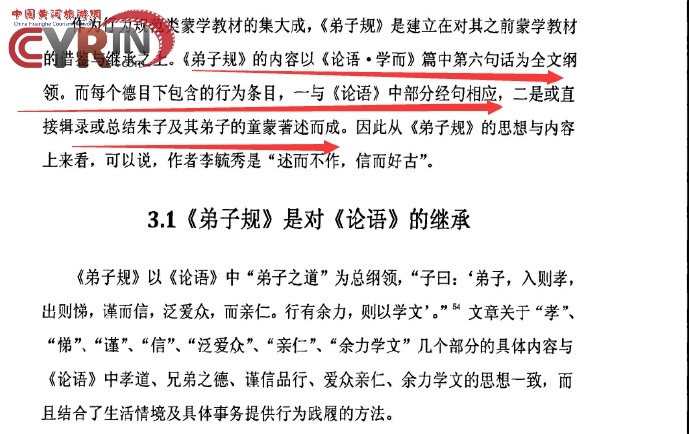

《上海师范大学》 黄灿“《弟子规》研究” 一文,对《弟子规》十多种版本和涵盖内容进行了系统的研究,确证了其与《论语》、《礼记》、《小学》、《童蒙须知》、《程董学则》、《家塾常仪》、《小学诗礼》的密切继承关系,认为《弟子规》是对《论语》的继承(参照 以下截图)。

(此图截自黄灿《弟子规研究》PDF稿) 据山西师大仝建平教授研究,尽管李毓秀《训蒙文》有长达1700多字的篇幅,但其中仅有五分之一的“内容”与《弟子规》之内容相同,换言之,在与传统儒学继承关系和继承的程度上,《训蒙文》是远远不及《弟子规》之系统与全面性的。 况且,李氏《训蒙文》也好,賈本《弟子规》也罢,正如贺瑞麟先生所言二者欲表达的“主旨”是一样的:“正童稚之脚跟,开圣贤之途辙”。宏观的说,二者的作品都是在汲取传统儒学,就其“主旨”而言,根本谈不上谁是“原创”、谁是“修订”的问题,因为谁也脱离不了孔子《论语》这个中国传统儒学的主根。如果仅仅根据命题创意相同就一定要说《弟子规》是在《训蒙文》基础上“修订”或是“重订”的话,那毛泽东的著作都该署名马克思了。 六、由《弟子规正字略》一书想到的

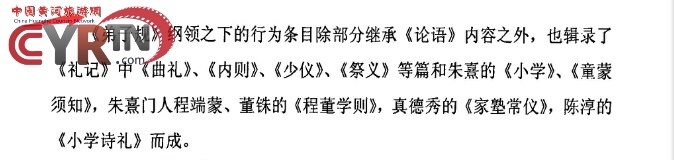

据学者苏胜勇先生考证, 清代光绪版《浮山县志》记载賈存仁“著有《等韵精要》及《弟子规正字略》诸书行世。” 清嘉庆四年九月十五日由贾存仁的儿子贾若芾、贾若蔚等人所立之碑的贾存仁与夫人合葬墓志铭亦云賈存仁“曾参与《四库全书》的编修,一生著述极多,流传下来的有《韵诗考源》、《等韵精要》、《音汇》、《弟子规》等。”

笔者认为《弟子规正字略》这个书名值得注意,到底是一部书之名,还是两部书之名,很有研究的必要。

据贾氏之墓志铭记载,贾存仁1782年居家期间仍“肆力经世之学.将订一书,以质贤达,期有裨于实用。”具体为何书,学界认为先无从考。但笔者判断此书很可能就是《弟子规正字略》,笔者估计这可能是一部以《等韵精要》为理论支撑的突出“正音”与“正字”的“期有裨于实用”的专著。之所以如此判断,基于以下几个方面:

一是“将订一书”的目的明确,亦即使之能“有裨于实用”;

二是作者要解决《等韵精要》理论与实际运用相结合的问题,必须依据一定量的语言素材,才能有的放矢的“正音”、“正字”,从而可为读者提供方便掌握其理论运用的实用之书;

三是当时的社会背景与统治者需要一部经典的面向社会的能够传承儒学之行为标准的“规矩”之书,而这个目标是已经传世百年之《训蒙文》所远远不及的,但《训蒙文》作为其语料素材却是最为合适的选材,因为贾先生的“等韵精要”是以中原官话(汾河片)语料为基础的,所以能有来自绛州人士的语料支撑,对賈先生的正字研究是非常有益的。这很可能正是贺瑞麟所见贾本(徐州刊本)将将绛州李毓秀《训蒙文》并刻于其书的原因;

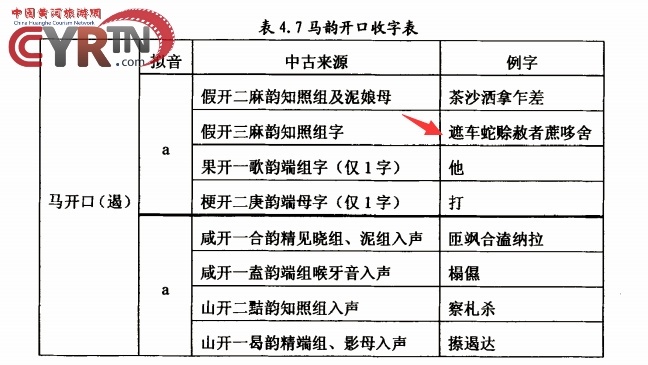

四是《弟子规正字略》一书采用贾存仁所创1080字的《弟子规》与李毓秀1700字(有说1800字)的《训蒙文》作为其“正字”与“正音”的语料素材,可完全满足其《等韵精要》12韵图1700多个字之基本发音(其数量在《弟子规》粗略估计约为500个左右,准确数字尚待进一步考证)的学用需求。比如,《弟子规》中由“骑下马,乘下车。过犹待,百步余”之句,其中的“马”字与“车(方言cha、官话:ju)”字都属马韵。这是符合中原官话与浮山方言的发音规律的。

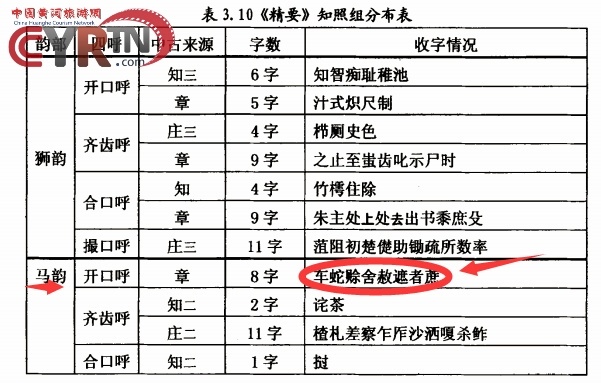

(以上截图选自余跃龙《弟子规研究.PDF文稿》)

根据上述四点的分析,笔者判断《弟子规正字略》一书的构成大致可能包括两个部分,一是“正字”与“正音”部分的详解内容,也是其主体内容,读者可能是面向从事语言教学的专业人士,二是语料部分,亦即由贾氏自己创作的《弟子规》与李氏《训蒙文》之文稿组成。考虑到《弟子规正字略》的完稿时间大约在贾先生临终前,所以其书稿很可能尚未刊印,这就造成了其面向大众的《弟子规》书稿与并刻的《训蒙文》有可能得以在社会上传播,而专业性较强且读者面较小的“正字”与“正音”部分最终散佚。客观上这也便为后人错误的判断《弟子规》是在《训蒙文》基础上修订提供了可能。

笔者使用计算机词频统计软件对《弟子规》的词频与字频进行了统计分析,《弟子规》正文90行1080字,加上其篇名与8个段落标题的22个字,总计篇幅长度1102个字。根据字频统计,笔者发现賈存仁先生完成此篇文章的创作,仅仅使用了483个汉字,也就是说只要读者能识读这483个汉字,就可学会学懂《弟子规》,换言之,《弟子规》不但适合儿童而且更适合成年人学用。

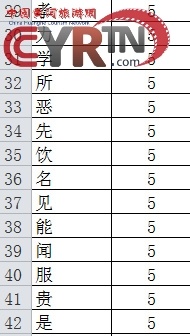

其中字频为5次的有14个字,字频为4次的30个字,字频为3次的52个字,字频为2次的90个字,字频为1次的267个字。也就是说字频在两次以上的字就有216个字,约占45%。另外,《弟子规》中还以483个字为基础,使用了42个以两个字构成且词频也在两次以上的词语,如:最为、昼夜、所能、所服、所恶、无怨、无言等。可见《弟子规》这部作品是非常便于学习掌握的。这也从一个侧面体现出了賈存仁这位编著著《等韵精要》语言大师的高超水平,充分说明了《弟子规》就是其突出“正音”与“正字”的“期有裨于实用”读物的呕心之作。

虽然目前笔者尚未完全掌握李毓秀《训蒙文》的资料,但据对其部分篇幅的抽样统计分析,估计其字频至少是《弟子规》的1.8到2倍,也就说,读者至少要掌握850个汉字以上才能学会学懂《训蒙文》(在笔者获得《训蒙文》的全部文稿后,将进行准确的字频统计)。

据此对比性的基于计算机软件的统计分析之后,笔者认为所谓《弟子规》是对《训蒙文》的“修订”、“节订”之说,估计可以休矣。因为除了二者在创意主旨相同外,的确目前没有可以使所谓“修订”之说得以成立的直接证据,看来持续近两百年人云亦云的“賈存仁节订”之说恐不足为信。为证明笔者此判断是否可信,笔者正在利用计算机软件程序对《弟子规》、《训蒙文》与《等韵精要》的相关性进行分析研究(研究结果将另文详述)。

在网上笔者看到一篇署名为刘保民与周琳的文章,在文中言道“修订就是修订,二百多年来各种版本的《弟子规》都是这样标明的,如果说贾存仁为《弟子规》的作者之一显得草率,如果说《弟子规》的作者是贾存仁就有信口雌黄之嫌了” 。的确,近二百年来不少版本之《弟子规》的署名多是“绛州李毓秀”,即使是注名“賈存仁节订”的也为数不多,但通过本文的梳理分析,笔者认为是否可将两位先生之言改成这样更为恰当:“如果说李毓秀为《弟子规》的作者之一显得草率,如果说《弟子规》的作者是李毓秀就有信口雌黄之嫌了”。

本来,《训蒙文》就是《训蒙文》,《弟子规》就是《弟子规》,李毓秀就是李毓秀,賈存仁就是賈存仁,前后相差七、八十年。至于为何在李毓秀与賈存仁两位先生作古百年之后竟然会出现对二位作者作品原创与修订及署名发生争议的问题,相信随着时间的推移与新的史料发现,其真相定会大白于天下。

在结束此文之前,笔者很想引用赵耀景先生文章的结语:

“最后,再说一句题外话:随着《训蒙文》的发现,是应当还贾存仁先生一个公道的时候了!”

参考文献

1、1881年津河广仁堂所刊《弟子规》

2、黄灿

《弟子规》研究 3、刘合心 《构建晋南《弟子规》文化的精神家园》

4、赵耀景:《弟子规》与《训蒙文》异同之辨析

5、苏胜勇:《弟子规》的修订成书者贾存仁研究 6、余跃龙:《弟子规》研究 2017.10.20 附:

贾存仁是《弟子规》唯一原作者

——关于贺瑞麟“序言”之解读及其他 赵 耀 景 《弟子规》的原作者究竟是何许人呢?答案只有一个:浮山县贾存仁木斋先生是也。但是,由于一些历史的原因,《弟子规》的原作者却换柱为《训蒙文》的原作者绛州李毓秀子潜先生。这团历史的迷雾是怎样形成的呢?现在已经到了应该廓清的时候了。 首先,我们来读一读清末著名理学家、教育家、书法家贺瑞麟(号复斋)先生于“癸亥重阳”在绛州为绛州“复刻”《弟子规》所撰之序言,听听他是怎样说的。 “此书旧相传为绛州李子潜先生作。同治初元避乱来绛,因求先生诸书,得见所谓《训蒙文》者,其义例、语义即此书所本。而视此特详,则又窃疑是书或先生晚年修改。即得徐州刊本, 乃知浮山贾存仁木斋重为删定如此。贾之重订,固不能没先生之实,但其明白简要较便初学,盖为有功于先生者。而改今名亦切事实。正童稚之脚跟,开圣贤之涂辙,殆与原书无异旨也。旧常刻于关中,今复刻于先生之乡,且著其始末,俾读是书者,因木斋不忘先生。而有力者,更能取《训蒙文》而并刻之,即于世道人心益有赖焉!此又余之重有望也。先生名毓秀字采三,康熙间人,讲程朱之学,著述皆甚正。癸亥重阳三原贺瑞麟谨书。” 这篇序言仅有239个字,但它却非常重要。之所以重要,不仅仅是因为其内容成功地解开了《弟子规》原作者为何人之谜,以及《弟子规》与《训蒙文》之关系,还包括它的撰写地点恰恰是在绛州,是当时李毓秀先生的故乡向贺瑞麟如实地提供了撰写序言的相关资料。 从该序我们可知:一、同治元年即1862年贺瑞麟为躲避战乱到了绛州,这是贺瑞麟先生能撰写序言的机缘。二、次年即1863年癸亥重阳为李毓秀故乡绛州“复刻”《弟子规》撰写了序言。贺瑞麟是当时社会名流,既然“避乱来绛” 被邀请撰写序言完全合乎情理。三、贺先生旧闻《弟子规》相传为李毓秀所作,得见《训蒙文》后,又曾疑是李毓秀“晚年修改”而成。但当其在李毓秀故里“即得”《弟子规》“徐州刊本”后,“乃知《弟子规》是“浮山贾存仁木斋重为删定如此。” 同时,其序言也澄清了李毓秀先生晚年是否修改过《训蒙文》的问题。四、从贺瑞麟序言可得出明确的结论:《弟子规》是由贾存仁“重订“和命名的,贾存仁是当仁不让的作者。五、《弟子规》与《训蒙文》是有密切关联的两本不同的书。六、贺瑞麟所撰序言,能顺利刊载于绛州刊本中,说明该序言当时得到了出版人的认可或默认。七、绛州“复刻”《弟子规》时,署名为“绛州李毓秀采三著”,与序言显然矛盾,贺瑞麟未能纠正,显然与其客居避乱有关。 癸亥重阳(1863年)贺瑞麟所撰序言之绛州刊本至今还未被发现,但却发现了同治壬申(1872年)绛州庆吉堂“丽泽精舍读本”。而贺瑞麟1863年写序言时恰好住在丽泽精舍。也许庆吉堂读本就是当年的癸亥刻本的再次复刻。该读本不仅原文收录了贺瑞麟癸亥重阳所撰之序言,而且还由贺瑞麟先生重撰了另一篇文章置于序言前。正文后还收录了癸亥重阳绛州刊本另一订正者杨树椿仁甫所撰之说明。绛州吉庆堂刊本现收藏于浮山县民间收藏家盖丹先生手中。该刊本竟然没有署名作者是谁,也就是说没有署名是“绛州李毓秀采三著”,这在现如今能见到的所有《弟子规》刊本中诚为“另类”。 其次,再读无锡薛景清1881年为天津津河广仁堂“重付刳劂”绛州刊本《弟子规》所作之跋。天津津河广仁堂1881年刊印的《弟子规》存世刊本现盖丹先生也有收藏。薛景清跋文如下: “清少失学,及冠从余孝惠先生、游先生授绛州李氏《弟子规》。口诵心惟,服其立言显豁,深俾童蒙,每一展卷爱不忍释。窃思朱子《小学》之辑祥且精矣,而立教之意,乃欲为人立终身范围,故所载兼成人之礼,不尽便于童蒙也。李氏是编则语语浅近,垂髫读之易知易行。先儒谓《近思录》《四书》之阶梯,《小学》《近思录》之阶梯,清谓《弟子规》即《小学》之阶梯也!愿为父师者以此教,为弟子者以此学,庶始基即端,则读《小学》以后之书,则更可即知即行矣!乙卯秋,清赴晋助赈,得贺复斋、杨仁甫两先生订正绛州刊本,如获拱璧。慨岁月之已逝,恨根本之未培,执是编而益用兢兢。光绪辛巳秋,于役津门,爰以是本商诸恒斋主人,重付刳劂;工竣志之,以告世之读是书者。无锡薛景清跋于广仁堂。” 从无锡薛景清之跋可知:一、薛景清“及冠”后便从余孝惠等先生教授《弟子规》,并给予《弟子规》“始基即端”之评价。二、已卯(1879年)秋,其到山西“助赈” 时得到了贺复斋(瑞麟)、杨仁甫(树椿)两先生订正的绛州刊本。三、光绪辛巳(1881年)秋,其到津门出差,经商之于”恒斋主人”,在广仁堂将从山西得到的《弟子规》“重付刳劂”。四、尽管薛景清之跋文中仍然说是“李氏《弟子规》”,但该刊本把贺瑞麟序言原文赫然刊载其中,而且再没有写新的序言,说明薛景清等默认该序言内容之真实性、可靠性。 广仁堂刊本《弟子规》仍错误地署名“绛州李毓秀采三著”。 从贺瑞麟的序言和薛景清的跋可以得出明确的结论:李毓秀故乡绛州“复刻”的《弟子规》是浮山贾存仁“重为删定”并命名的。换言之,李毓秀故乡绛州“复刻”的《弟子规》原著应为浮山贾存仁,而非绛州李毓秀。绛州癸亥重阳刊本把《弟子规》真正的原作者浮山贾存仁木斋先生排除,使《弟子规》“ 旧相传为绛州李子潜先生作” ,坐实为李毓秀著是不道德的。《训蒙文》《弟子规》皆教人“谨而信”,而当时之出版人既不谨又无信,其德何堪! 其三,再读杨树椿之说明。 津河广仁堂刊本,同时也刊有癸亥重阳绛州刊本另一订正者杨树椿仁甫所撰之相关说明: “ 愚案第四章“见人善” 以下二十四句,贾本在第三章“莫闲管”之下,文意不属,今据《训蒙文》移之,但不知何以有是误。案“道人善” 八句,《训蒙文》原文在第三章,属“言信” 之事,适与“见人善”句法相似,贾本或偶因此而互乱欤。但此八句于“爱众”之义亦合,姑乃其旧。是岁,余与贺君共居绛之丽泽精舍,值刻是书,得与订正之意故识之。朝邑杨树椿。” 朝邑杨树椿从另一个视角证明了“贾之重订““徐州刊本” 或“ 贾本”《弟子规》的客观存在。 哪么有人会问,世人明明知道《弟子规》出自贾存仁之手,为什么许多人在新刻《弟子规》时偏偏还要说“原著”是李毓秀呢?这是一个十分复杂的问题,愿诸君听我慢慢讲解。

第一、先从贾存仁出版《弟子规》说起。贾存仁出版《弟子规》具体年月已很难确定,大约在1776年后。据清嘉庆四年(1799年)进士贾履中撰写的《皇清例赠文林郎辛卯科副榜贾木斋先生暨配张孺人合葬墓志铭》记载:乾隆辛卯科(1771年)贾存仁得副榜后游学京师,由戴东原等举荐参与了《四库全书》的编纂,丙申(1776年)后“馆于乡”,辛丑(1781年)“掌教安泽书院”,甲辰(1784年)病逝。由此推测其很可能是在“馆于乡”这个期间完成了《弟子规》的刻印。其首次刊出《弟子规》究竟是如何署名的呢?现尚无实物可证。清咸丰六年(1856)慎修堂藏书《弟子规》署名为“绛州李子潜先生元著,浮山贾木斋节定”。现收藏于北京市某收藏者家中的《弟子规》(浮山有影印本)是1898年即清“光绪戊戌重镌”的,该书沿用的是清同治十三年即1874年,由“后学李慎叙于西安郡斋”的版本。该书也明明白白的写着:“绛州李子潜先生原著,浮山贾存仁木斋节订”。这里所说李子潜先生“原著”,确切地讲是指其著《训蒙文》而非作《弟子规》。原因很简单,《弟子规》问世时李毓秀先生已经作古40多年了,如何做得“原著”呢?相反,浮山贾存仁木斋“节订” 倒是确有所本。贾存仁是个宅心仁厚之人,他对《训蒙文》进行了大刀阔斧的删除重订,但其署名时却非常低调,把自己仅仅放在了“订正”者的位置。这是有根据的。1785年,即贾存仁逝世第二年安葬之时,洪洞进士范鹤年受贾存仁之子贾若芾之属,撰写的《清例授修职郞乾隆辛卯科副榜余田贾老先生懿行碑记》有这样的记述:“订正《弟子规》《正字略》以课童蒙。” 余田是贾存仁的号。 此时离《弟子规》刊行最多不超过八年,范鹤年所撰碑文是完全可信的,这也许恰好印证了贾存仁生前出书时把自己定位为“节订”者的意愿。贾存仁先生这一谦让不要紧,却为后世有些人有意或无意忽视、抹杀其《弟子规》合法作者之地位埋下了极大的隐患。 第二、再从绛州刊本说起。1863年绛州“复刻”《弟子规》时,《弟子规》在全国已是声名大振,但其作者是谁呢?正如贺端麟所说:“旧相传为绛州李子潜先生作。” 为什么会有如此“相传”呢?这里做一个大胆的推断,贾存仁在首次出版《弟子规》时,为了表达对李毓秀先生的尊重,说不定就把《训蒙文》的作者李毓秀先生署名为“原著”了。当然,也不完全排除是出版人所为。前述1856年、1874年、1879年等几个版本的署名即可佐证。这样,那些根本不了解《训蒙文》与《弟子规》两书原委的后人,自然就把《训蒙文》的作者李毓秀当作了《弟子规》的原著,而把贾存仁晾在了一边。这是其一。其二,再加上李毓秀故乡某些人,有意或无意地为宣扬李毓秀而掩盖事实真相,复刻《弟子规》时只署李毓秀的名字,连贾存仁“节订”者的名分都不给,开了一个不好的头,一团历史的迷雾就由此进一步弥漫了起来。直接的例证,如1881年津河广仁堂再版《弟子规》时就只署李毓秀一人的名字即为典型。后来的事实更为严重。本人见到的,从1863年后到民国时期的几十个《弟子规》版本,唯1872年绛州庆吉堂未署名李毓秀,1874年、1879年的两个版本均署名李毓秀、贾存仁两个人外,其余所有版本,包括民间无堂号的诸多版本只署李毓秀一人,同时贺瑞麟的序言也不见有人再刊载。绛州1863年的复刻本,或许还有1881年津河广仁堂的复刻本,在排除贾存仁的作者这一问题上,客观地说起了满天过海的恶劣作用,最终造成了世人只知“李夫子”,而不识“贾副榜”的极坏的效果。 难道说世上就没有人主持公道了吗?非也!贺瑞麟等就是主持公道的人。当时贺瑞麟避乱客居绛州,绛州人要为乡贤出书,如何署名其可能不便多说话。他为了避免世道人心的堕落,对历史负责才写了前面那篇态度明朗,但语调却委婉含蓄的序言留给后人。序言中有这样一段话:“ 而有力者,更能取《训蒙文》而并刻之,即于世道人心益有赖焉!此又余之重有望也。” 这段耐人寻味的话无疑是对后人的暗示与希冀。他希望有能力的人能够把《弟子规》与《训蒙文》“并刻”一起,让世人去比较、鉴别。如能如此,贾存仁既“不能没先生之实,” 又“有功于先生” 的旷世功德就会自然而然地大白于天下。贺先生的良苦用心诚难以言表,这样的序言是何等的高超美妙!九年后(1872年)绛州庆吉堂刊本未再署名李毓秀作,也许就是受到贺瑞麟先生正义感的影响。遗憾的是155年过去了,世人并没有看到“并刻”本的出现。而今,《弟子规》各种版本林林总总,《训蒙文》却成了凤毛麟角。现知有人收藏有康熙壬午(1702年)《训蒙文》之版本,但收藏者尚未把其全文公诸于世,时下人们还难以窥视《训蒙文》之全貌。 去年,我以康熙壬午《训蒙文》之版本公开部分为基础,通过网上搜索,拼凑了近1600字的《训蒙文》,虽未能做到窥其全豹,但亦可粗知八九。于是我撰写了《<弟子规>与<训蒙文>异同之辨析》。经过比较,我的结论是:贾存仁对《训蒙文》进行了大刀阔斧地删节修正、充实提高,同时保留了《训蒙文》的部分精华。或者说贾存仁对《训蒙文》进行了一次脱胎换骨的二次创作也不为过。《弟子规》与《训蒙文》相比,言简意赅,亮点凸起,有了质的飞跃,完全配得上习近平总书记给予《弟子规》是“童蒙养正宝典”的高度评价。贾存仁作为《弟子规》唯一的合法作者,自然是当之无愧的。事实证明《弟子规》绝非是《训蒙文》的别名。《弟子规》就是《弟子规》,《训蒙文》就是《训蒙文》,两本书虽然有割舍不断的联系,但绝不可合二为一。 2018年6月30日

注释: 1. 贺瑞麟:(1824-1893) 原名贺均,榜名瑞麟,字角生,号复斋、中阿山人。清末著名理学家、教育家、书法家。道光二十一年中秀才,后授业于关学大儒李桐阁,与山西芮城薛于瑛(仁斋)、朝邑杨树椿(损斋)并称“关中三学正”。同治九年(1870)创立正谊书院,主讲正谊书院20年。学兼体用,精研程朱之道,集理学之大成;刊印经典,汇集为《清麓丛书》,为时人所敬重。督学吴大徵奏请朝廷,奉旨授国子监学正衔,晋五品衔。编著有《朱子五书》《女儿经》《信好录》《养蒙书》《清麓文钞》《三原县新志》《三水县志》等,他精于书道,楷书结构严谨,行草运笔浑厚,遗墨遍关中。临潼华清池《乐善亭记》碑堪为代表。 2.关中:古指“四关”,即东潼关(函谷关)、西散关(大震关)、南武关(蓝关)、北萧关(金锁关)之内西安等地。 3.世道人心:泛指社会的道德风尚和人们的思想情感等。 4.余孝惠:余治(1809~1874)近代著名慈善家、戏曲作家。字翼廷,号莲村、晦斋、寄云山人,晚署木锋先生,门人私谥“孝惠”。江苏无锡人。其《年谱》中列有薛景清。 5. 杨树椿:(1819~1874)字损斋、号仁甫,陕西朝邑人(今属于渭南市大荔县)著有《损斋文抄》等。 6.始基:意指开创基业。《国语·周语·太子晋谏灵王壅谷水》篇,”自后稷之始基靖民,十五王而文始平之“。上海辞书出版社《辞海》,始基可对应古希腊语“万物的根源或基本”。作为哲学名词,真正使用者是赫拉克利特。泰勒斯起开始具有哲学上的意义,指万物的根源或基本,万物从它产生又可复归于它的共同的东西。 7、郡斋:古时郡守起居处。

生成海报