楼兰其实没做了什么天怒人怨的事,甚至可以说还有点倒霉。王昌龄写的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,并非中原王朝被楼兰给怎么了,而古代的诗人喜欢用楼兰这个例子来发挥我的诗意。

被误会的“楼兰”

除了王昌龄还有高适的:马蹄经月窟,剑术指楼兰。岑参:浑驱大宛马,系取楼兰王。李白:愿将腰下剑,直为斩楼兰。李白:征衣卷天霜,挥刃斩楼兰。翁授:横行俱是封侯者,谁斩楼兰献未央。反正楼兰也没把咱中原给怎么了,唐宋百来号世人就各种的斩楼兰、破楼兰、刺楼兰。

诗人写诗,尤其是那些喜欢写壮志报国的诗都喜欢用典故,其目的就在于据事以类义,援古以证今。但并不是说写破楼兰的诗就跟楼兰过不去,就好比李清照说“至今思项羽”,并非她真的想项羽,而是用项羽做个索引,来解释项羽人杰。

所以“不破楼兰终不还”,也不是离王昌龄跟早百年前就完犊子的楼兰过不去,而一个历史典故,以用楼兰索引出一个典故而已。

这个典故的主人叫傅介子,一堆诗人写的不是楼兰,而是写傅介子,这里的“楼兰”更多指的是楼兰王。所以,不破楼兰终不还,是在说楼兰王,而不是楼兰做错了什么,遭中原人这么憎恨。

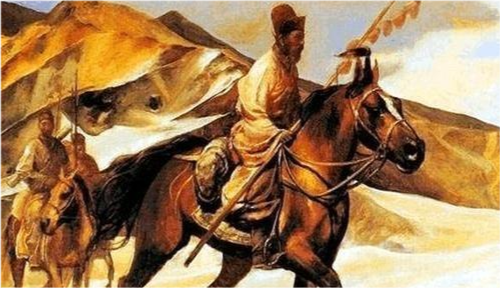

傅介子是谁,做了什么?

此人在现代名气极微,远不及项羽事迹那样为人所知,所以导致这个典故很多人不了解。傅介子曾经向汉帝请求出使大宛,皇帝让他拿着诏书去谴责楼兰、龟兹二国。

回来以后,他跟掌权的大将军霍光说龟兹、楼兰这些国家反复无常、屡教不改,我观察龟兹的国王防备松懈,我想要去刺杀他,来杀鸡儆猴,威震诸国。

(霍光剧照)

想凭匹夫之勇刺杀人家国家元首?

霍光虽然觉得这个想法大胆而又扯淡,但计算了一下几乎没成本,他的小命又不值钱。就跟他说龟兹太远,先拿楼兰试试吧。就因为霍光这个偶然的想法,楼兰就倒霉的被后世诗人斩了几百年。。。

傅介子以带着金币赏赐诸国的名义去忽悠楼兰,经过欲擒故纵,楼兰国王相信了。傅介子果然金币去赏赐楼兰国王了,大家皆大欢喜,汉胡一家亲,欢快的一起喝酒。

介子与坐饮,陈物示之。饮酒皆醉,介子谓王曰:“天子使我私报王。”王起随介子入帐中,屏语,壮士二人从后刺之,刃交胸,立死。其贵人左右皆散走。介子告谕以:“王负汉罪,天子遣我业诛王,当更立前太子质在汉者。汉兵方至,毋敢动,动,灭国矣!”遂持王首还诣阙,公卿将军议者咸嘉其功。

这样,傅介子连谋带勇,用两个随从便斩杀了楼兰国王,提着国王脑袋说大兵马上就到,楼兰国竟没人敢动,提着国王脑袋就回长安了。傅介子此举威震西域,而一举封侯。

平乐监傅介子持节使诛斩楼兰王安归首,县之北阙,以直报怨,不烦师从。其封介子为义阳侯,食邑七百户。

就是这件前所未有之事,斩杀楼兰王,提首挂京师。让傅介子的传奇故事成为了后世诗人常用的一个典。所以,你就知道为什么后世的诗大多是说“斩楼兰”了,为什么要用这个“斩”字了。意思就是“傅介子斩楼兰王”。

悲催的楼兰和楼兰王

其中最早的应该是南北朝时期薛道衡的一句诗,还是拿傅介子斩楼兰这个事作反例用的。

薛道衡:还嗤傅介子,辛苦斩楼兰。

到了唐代,最出名的就是王昌龄那句“不破楼兰终不还”了,但这句诗并没有明确指向傅介子。而他的另一句名诗“明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。”就指向傅介子这个典了。

总之,后来因为引喻失效了,没人在诗中直接提傅介子,而“斩楼兰”这个短语自身也成了经典,被许多诗人一个劲的在用。到后来,所幸楼兰王也懒得写,直接就是“楼兰”,所以就造成了许多刺楼兰、斩楼兰、破楼兰等,如果不知道这个典故的,都以为楼兰犯了多大的错,中原人一定要破了楼兰。

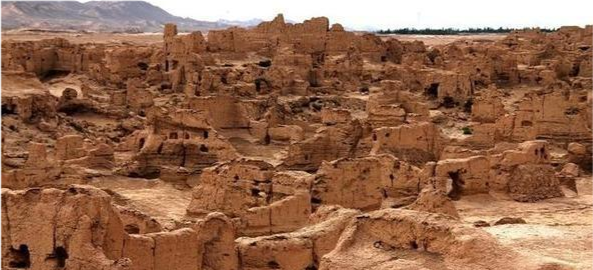

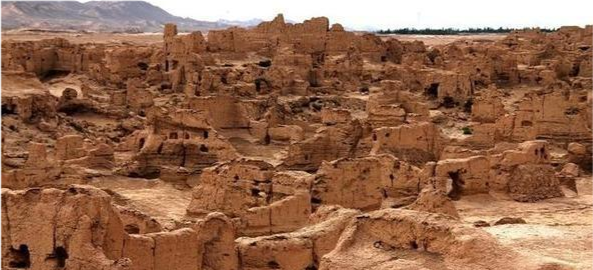

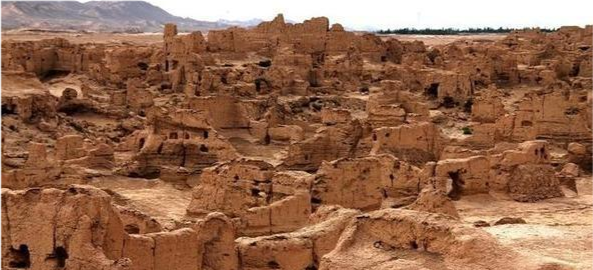

(楼兰古城遗址)

这算是大大的误会,而楼兰也莫名其妙的被中原诗人斩了几百年。可怜的楼兰王,愣是什么事都没干,只是被人怀疑举棋不定加上霍光的一个念头,就被傅介子拿了人头,还被中原诗人写诗攻击了几百年,够悲催的。